「言いたいことが言えない。でも、言いすぎても怖い…」

伝え方って、本当に難しいですよね。

少し前までは「空気を読む」というスキルが重視されていた気がするのに、いつのまにか積極的な発言や発信が求められるようになっている…

令和のコミュニケーションって、一体なにが正解なのでしょうか。

この記事では、「空気を読むこと」と「自己主張をすること」の間にある、「令和時代に必要なコミュニケーション」について、考えていきたいと思います。

- 自分は違う意見だけど、場の空気を壊しそうで言えないことがある

- SNSで正直に言ったら、炎上するんじゃ…と考えてしまう

- 自己主張の強い人ばかり、得しているような気がする

「空気を読む」が最強スキルだった時代

「言葉にしないことが美しい」という考え方

これらの言葉はどれも、何も言わなくてもわかる・理解できるということを表すことばです。

日本では古くから、言葉にしないコミュニケーションが美徳とされてきました。

相手の感情・状況を想像し、配慮することが思いやりであり、気遣いだと思われてきたのです。

ストレートに伝えることが、時に攻撃的と受け取られる場面もあり、あえて言わないことがマナーという考え方が浸透しました。

人間関係を壊したくない、争いたくない…

言葉にしないことも、ある意味での優しさだったと言えそうですね。

出る杭は打たれる文化

日本では、個人よりも集団や調和を優先する文化が重んじられてきました。

例を挙げると、

このような教育や風潮が存在しました。

そのため、

「意を唱える」「突出する」

といった行動は、秩序を乱すものとみなされやすかったのです。

この結果、出る杭(=目立つ存在)は、全体のバランスを保つために打たれる社会ができあがりました。

日本には「謙遜」の文化もあります。褒められたときの反応に困ってしまう方は、ぜひこちらの記事もあわせてお読みください。

令和では「言わなきゃ伝わらない」時代に

「同調よりも対話」という価値観の変化

グローバル化の進んだ令和の社会は、今までよりさらに多様性を受け入れながら発展しています。

みんな同じであることよりも、それぞれが違っていいという考え方が広まってきているのです。

これによって、「同調より対話が大切」という新たな価値観が生まれました。

対話とは、自分を知ってもらうための行動であり、同時に相手を知ることでもあります。

これは、お互いをわかり合い、より深く理解し合える関係を築きたいという願いでもあるのです。

心理的安全性と積極性

ビジネスの現場でも、「心理的安全性」という概念が注目されています。

【心理的安全性とは】

誰もが安心して自分の意見を言える雰囲気のことです。

これがあると、組織の創造性や生産性が上がるとされています。

従業員の意見を取り入れることで、働きやすさ・風通しの良さを大切にしつつ、組織を成長させることが可能です。

逆を言えば、同調するだけではむしろ責任感が薄く、当事者意識が低いと見なされてしまうこともあります。

自分の意見を言えることが、積極性の証明となっているのです。

結果として、会社に素直に従うことよりも、自分の意思を明確に伝えるスキルが評価されるようになりました。

対面からリモートへ…生活環境の変化

察する文化が根強い日本社会ですが、言葉にしなければ伝わらない場面も増えました。

SNSやリモートワークの普及により対面で接する機会が減り、相手の様子から察することが困難になりました。

以前は当たり前だった、

「以心伝心」「暗黙の了解」

という、言葉を使わないコミュニケーションが通用しなくなってきたのです。

「空気を読んでなんとなく合わせる」ができなくなった分、自分の気持ちをどれだけ的確に言葉にできるかが、意思疎通のカギになりました。

テレビ会議であれば顔は見えますが、

その場に居合わせるのとは情報量が全然違いますよね。

言えるようになったことで生まれた別の問題

「自分の正しさ」が暴走する

はっきり伝えることが重要視される時代になり、「自分の考えは大切にしていい」と考える人が増えました。

右にならえでいなければいけなかった頃に比べると、これ自体は良い変化と言えます。

しかし、一部ではそれが、

「自分の考えこそが正しい」→「違う意見は間違い」

という思考に変わってしまっている場面も数多くあります。

異なる価値観に対して過剰に攻撃的な姿勢をとってしまうと、それは自己表現とは別物になってしまいます。

SNSの特性が拍車をかける

SNSは人と人をつなぎ、情報交換をしながら関係を深めることのできる、令和の時代になくてはならないサービスです。

しかし、多くのメリットがある反面、自己表現が行き過ぎてしまう部分もあります。

このような特性から、SNSでは「共感疲れ」や「攻撃の連鎖」が生まれやすくなっています。

他人に厳しすぎる空気ができていると感じるのも、こういった背景が関係しているのです。

私もこの「他人に厳しすぎる空気」が怖いな…と感じることがよくあります。

SNSは使い方次第で「生活の味方」にすることもできます。SNSを上手に楽しむための方法をまとめた記事も、よろしければどうぞ。

令和のコミュニケーションって、一体何が正解?

「言うのも言わないのも怖い」のはなぜ?

今も昔も、なんとなくコミュニケーションの難しさを感じるのはなぜなのでしょう。

私たちは、それぞれのコミュニケーション方法に対して、無意識にこのようなイメージを持ってしまっているのかもしれません。

世の中の流れに真剣に向き合った結果、「どっちの道を選ぶのも怖い」となってしまったのではないでしょうか。

このふたつは、まるで正反対な考え方に見えますよね。

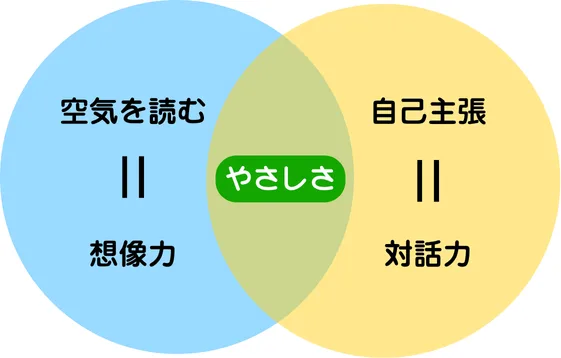

でも実は、こんなふうに捉えることもできます。

見方を変えると、本質的には「相手を大切にする」という共通点があるのです。

共通点があるのなら、このふたつは両立できる気がしてきませんか?

「空気を読む」と「自己主張」は両立できる!

”想像”から始まるやさしさが、空気を読むこと。

”対話”から始まるやさしさが、自己主張をすること。

表現の形は違っても、根底には同じ「やさしさ」があります。

相手を尊重したいという気持ちがあれば、

このふたつは両立できるのです。

それぞれのコミュニケーションの良さを知って、両方を少しずつ取り入れること―。

それができたとき、人間関係はよりバランスの取れた、心地よいものになっていくのかなと思います。

まとめ

空気を読む力は、決して時代遅れになったわけではありません。

でも、空気を読む力だけでは、カバーしきれなくなっていることはたしかです。

「どう行動するか」というただのスキルで終わらせず、

「なんのために行動するか」という理由を考え続けること。

それこそが、令和に求められているコミュニケーションの姿なのではないでしょうか。

↓この記事をお読みいただいた方へのオススメはこちら↓

コメント